博報堂プロダクツは企業のサステナビリティ活動を加速させるべく、2023年に専門プロジェクトチーム「SUSTAINABLE ENGINE(サステナブルエンジン)」を発足しました。プロモーションとサステナビリティ、両領域の知見を備えたエキスパートが結集した同チームは、「パーパス構築」「コミュニケーション設計・発信」「具体化アクション」という3つのプロセスで最適なソリューションを提供し、企業におけるサステナビリティ目標の達成を支援しています。

チームが蓄積するノウハウを社会に共有するため、「SUSTAINABLE ENGINE」のメンバーが、2024年11月に開催された「宣伝会議サミット2024(冬)」に参加。幅広いパートナーの皆さまと共に、4つのセッションで意見を交換しました。

コーポレートサイトTOPICSでは4回にわたり、同イベントのレポートを連載します。Vol.3のテーマは「販促・マーケティングにおけるサステナブル調達を実践するポイント」。サプライチェーンマネジメントの最適化、生活者への訴求方法についてお届けします。

【目次】

―サプライチェーンを最適化するのはパートナーシップでのアプローチ

重要化するサステナブル調達と企業に必要な3つの視点

サステナブルな企業活動において、大きなポイントとなるのが“調達”です。自社の商品を展開する際、原材料の供給源や、製造・物流のプロセスなどにおいて、環境・社会的な配慮、情報の開示が求められています。こうした潮流は製造業に限らず、モノを扱うさまざまな業界に共通します。

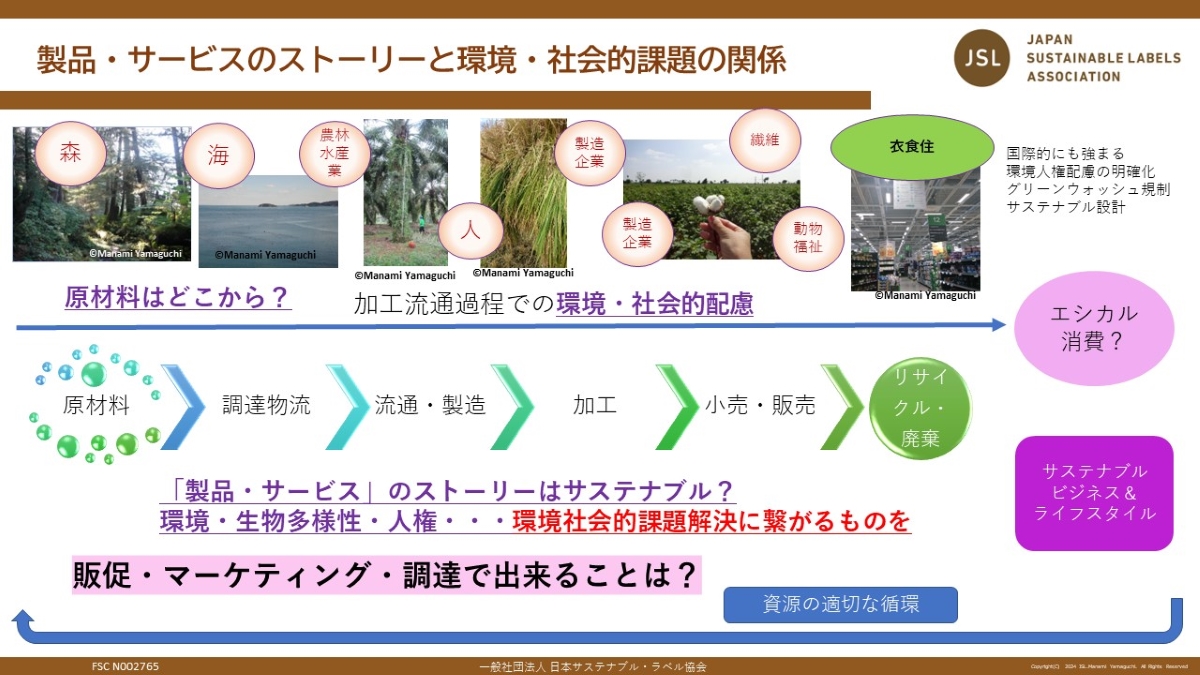

企業のサステナビリティを支援する、一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会の代表理事・山口真奈美さんは、「原材料から最終製品に至るサプライチェーンを、サステナブルな“ストーリー”にできるかが問われている」と、昨今の状況を解説します。

山口:SDGsをはじめ、生活者にもサステナブル意識が浸透し、エシカル消費を求めたり、グリーンウォッシュを嫌厭したりと、具体的な行動も顕著になっています。また国際的には、環境、社会、人権領域の情報開示が求められるようになり、“見せかけ”にとどまらない企業姿勢が重要化しています。一方、企業の視点に立つと、製造拠点や原材料の調達地が海外に点在していたり、取引先が複雑化したりと、サプライチェーンを明示することは容易ではありません。調達プロセスのサステナブルへのシフトはもとより、販促・マーケティングにつなげるためにも、ストーリーとして世の中に伝えることが大切だと感じます。

博報堂プロダクツのインセンティブプロモーション事業本部で、品質保証を務める村田聡一は、さまざまな企業のノベルティを手掛ける中、近年はサステナビリティへの対応が重視されると語ります。

村田:私自身は品質保証部門の責任者ですが、最近は品質のみならず、サステナブル調達のニーズが高まっていると感じます。プラスチックを紙に切り替えたり、耐久性のある原材料を選択したりと、クライアントの要望も多様です。ひと昔前はエコバッグやタンブラーの製造が価値につながりましたが、現在はそのプロセスも注目されるようになりました。

可視化によって生活者に伝えるストーリー展開の実践手法

では具体的にはどのような方法で、サステナブル調達のストーリーを提示することができるのでしょうか。「サステナブル調達は、3つの側面で改善できる」と、山口さんは整理します。

山口: 1つ目は、当然ながら「自社製品」。2つ目は「自社製品以外の原材料」です。例えば配送時の梱包材といった副資材、ノベルティなどの販促物などに、持続可能な設計を施さなければ、仮にメインの自社製品がサステナブルであっても本末転倒になってしまいます。また3つ目として「社内環境」をあげられるでしょう。直接的に製品をつくらない企業の場合、オフィス用品や来客向けのコーヒーやお茶、社員食堂の食材やオフィスの内装や家具などでサステナブル調達を取り入れるなど、さまざまな実践方法があります。これらをトータルで、サステナブル調達と捉える視点が必要です。

調達プロセスを見直し、生活者へストーリーとして届ける際、有効になる手段が“国際認証”だと、山口さんはつづけます。

山口:「GOTS(オーガニックテキスタイル世界基準)」という国際的なオーガニック繊維製品の認証を導入し、製品の持続可能性を強化していた企業が、パッケージはコストを優先してサステナビリティを確保できていない事例がりました。お客さまへの配送、そのお客さまがプレゼントとして贈ったシーンを想像すると、十分にストーリーが伝わらないはずです。そこで同社は、パッケージを「FSC®(森林管理協議会)」認証の資材に置き換えました。FSCは適切な管理が行われている森林の資源であることを認証する仕組みですが、下げ札、説明書き、会社案内など、紙を用いるさまざまなツールに用いることができます。このように現在、国際認証にはさまざまなバリエーションがあり、生活者が日々使用するモノに応用しやすいです。

博報堂プロダクツのインセンティブプロモーション事業本部は、2023年に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」認証を取得。 「生活者を巻き込むものづくりの“仕組み”で、社会全体を変えていく」を目標に、ソリューションの開発や発信に注力しています

村田:私たちは現在、「脱炭素」「サーキュラーエコノミー」「サプライチェーン/人権」「こしらえる力」の、4方向でソリューションを開発しています。現在展開中の「デカボスコア付きプロダクト 」は、脱炭素のソリューション。商品やノベルティに付けることで、CO2排出量の削減率を明示できます。サステナブル調達をわかりやすく可視化し、生活者がモノを選ぶ基準を提供できるのが特徴で、導入企業は販促やブランディングにつなげることができます。

脱炭素とともに、社会的注目が高いテーマが循環型社会です。サーキュラーエコノミー領域のソリューションは、多くのクライアントで実装が進んでいます。

村田:他にもそば店で廃棄されるそば殻をアップサイクルし、そばを食べる際に使える箸を作成したり、コロナ禍を経て社内に余ったアクリルパーテーションをアップサイクルし、防災用ヘルメットを制作したりと、実用性も重視したソリューションを開発しました。アップサイクルで私たちが意識しているのは、ブランドやサービスとの相違がない“企業らしさ”、世の中の興味関心に浸透する“社会トレンド”、法令遵守や安全性など“実現可能性”の3点です。

山口:サステナビリティやアップサイクルを追求するあまり、商品の魅力や品質が低下するケースも少なくありません。「素敵な商品を手に取ったら、実はアップサイクルだった」というクリエイティブは、生活者の強い共感を得るのでしょう。

村田:その他、サプライチェーン/人権領域の「サステナブルサプライチェーンガイドブック 」では、調達、製造、物流、販売の各プロセスにおいて、SDGsに貢献する約100種のソリューションを紹介。環境配慮形の原材料、クリーンエネルギーを使用した工場、モーダルシフトの輸送など、さまざまな手法を一冊に凝縮し、クライアントのサステナブル調達をサポートします。また“こしらえる力”では、ドネーション付きの缶バッジを作成中です。「KIHUMO 」では、企業が自ら貢献したい社会課題、ブランド・キャラクターにあわせたオリジナルデザインのバッジを生産、販売できます。身近な人に話したくなるようなバッジに、ドネーションを付けることで、寄付というアクションが社会に広がることを目指しました。

山口:通常、寄付にはどこかハードルの高さが伴うものですが、取り入れやすいカタチに落とし込んでいる点が素晴らしいです。このようにサステナビリティの“入口”をプロデュースすることで、企業と生活者の間にストーリーが共有されていくのだと思います。

サプライチェーンを最適化するのはパートナーシップでのアプローチ

さまざまな手法によりストーリーを届けられる、サステナブル調達のマーケティングや販売促進。社会全体のサステナビリティに向け、二人は展望を語ります。

村田:私たち博報堂プロダクツの本業は、ものづくりやデザインです。その力を突き詰めることで、「いかに社会貢献ができるか」「いかに生活者の皆さんに手に取っていただくか」を、日々模索しています。近年は「SDGs疲れ」というワードが散見されますが、共感が伴わないサステナビリティ施策は、逆効果になってしまう可能性も孕んでいるのでしょう。できる限り楽しみながら、積極的に取り入れたくなるデザインを組み込むことで、社会への発信力も強まるのではないでしょうか。

山口:モノというと、つい環境配慮に目を向けがちですが、本来のサステナビリティは社会、経済、ガバナンス、そしてパートナーシップによる解決も重要です。特に調達においては、サプライチェーンの上流にある課題を、パートナーとの共創によってアプローチする姿勢が有効になるでしょう。私はよく、生活者の皆さまに「買い物は未来への投票」 と説明しますが、このマインドは企業も同様です。利益や生産性だけでなく、環境や社会に配慮した商品を、いかにして生み出していくのか。選択を間違えれば、持続不可能な未来に加担するリスクもあるのです。自社が自信をもってサステナブルといえるストーリーを構築することこそ、本質的な社会貢献につながるのだと思います。

【YouTube動画はこちら】

販促・マーケティングにおけるサステナブル調達を実践するポイント‐前編

販促・マーケティングにおけるサステナブル調達を実践するポイント‐後編

【関連記事】

サステナブル経営を、どう“生活者価値”に変換するか

野村不動産×「SUSTAINABLE ENGINE」共創事例

クリエイティブ視点で活性化させる、企業のサステナブルアクション

社会課題×デザインから生まれた、ものづくりの事例集

環境を軸にしたビジネス成長を目指す「ISO14001」認証取得とは―前編:生活者を巻き込むものづくりの”仕組み”で社会全体を変えていく―